In diesem Beitrag lesen Sie Interessantes vom Ortsbeirat, über die Windkraftanlagen und das Hochwasser vom April 2018, über die Ersterwähnung des Dorfes, die Chronik von Neutsch aus dem Jahr 1956 und "das deutsche Erbübel der Untertänigkeit", die Wirtschaft von Familie Lautenschläger und die Neutscher Kapelle.

Folgende Beiträge finden Sie in meinen Jahrbüchern: Das Durchblick-Jahrbuch: Spinnstubb 2.0, sie sind deshalb online nicht zu finden:

- Landwirtschaft nach dem 30jährigen Krieg, der Pest und der folgenden Wirren

- Landwirtschaft in Neutsch: am Beispiel des Neutscher Hofes

- Die Geschichte des Dorfes Neutsch - aus der alten Chronik von 1956

Aktuelles aus Neutsch: Grenzgang am 2. April 2022, 14 Uhr - weitere Infos auf https://www.neutsch.de/

Der Grenzgang 2022 wird im Zeichen der 675-Jahrfeier stehen: an die lange Geschichte "wollen wir u.a. im Rahmen unseres Grenzgangs erinnern. Dieser wird gemäß der dann geltenden Corona-Vorschriften ablaufen." Die aktuellen Informationen dazu veröffentlicht der Ortsbeirat Neutsch auf den Seiten https://www.neutsch.de/.

Neutsch aktiv e.V. - das Programm 2022 finden Sie als Anhang! Kontakt Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

2021: Neutsch war beteiligt an der Spendenaktion für die Flutopfer für Stolberg-Zweifall. Unter dem Motto "Endlich mal wieder feiern" gab es einen gut besuchten Frühschoppen, der ca. 2.500 Euro an Spendengeldern ergab.

Ortsvorsteherin Dr. Corinne Böckstiegel teilte zudem mit: "Da aufgrund der Corona-Situation der gemeinsam von NeutschAktiv! e.V. und Ortsbeirat Neutsch geplante Seniorennachmittag Ende November ausfallen musste, sind Vorstandsmitglieder von NeutschAktiv! e.V. bei allen Senioren in Neutsch vorbeigelaufen, und haben Nikoläuse verteilt, worüber sich die Beschenkten sehr gefreut haben. * Gleiches galt für den Kinder-Nikolaus: Auch dieser konnte nicht in der üblichen Tradition mit dem Neutscher Singkreis stattfinden, weshalb der Neutscher Nikolaus dann mit geschmücktem Pferd und "Engel" Alena Pritsch von Haus zu Haus zog und den Kindern Geschenke brachte. Auch das war ein Lichtblick im dunklen Corona-Winter."

Lesen Sie auch: Windkraftanlagen Neutscher Höhe und Neutsch am 23. April 2018: Hochwasser und volle Keller

2022: 675 Jahre Neutsch seit der Ersterwähnung

Das kompakte Höhendorf feiert 2022 sein 675-jähriges Bestehen, wie einige andere Modautaler Ortsteile, deren Ersterwähnung auf die Kaufurkunde von Graf Wilhelm zu Katzenelnbogen, der am 28. Februar 1347 ein Viertel an dem Haus zu Rodenstein von Erkenger zu Rodenstein erwarb, zurückgeht. Verschneit in seiner Mulde zwischen Hundsrück, Rämster-Berg, Herrenköpfchen und Neutscher Höhe liegt die Ortschaft Neutsch:

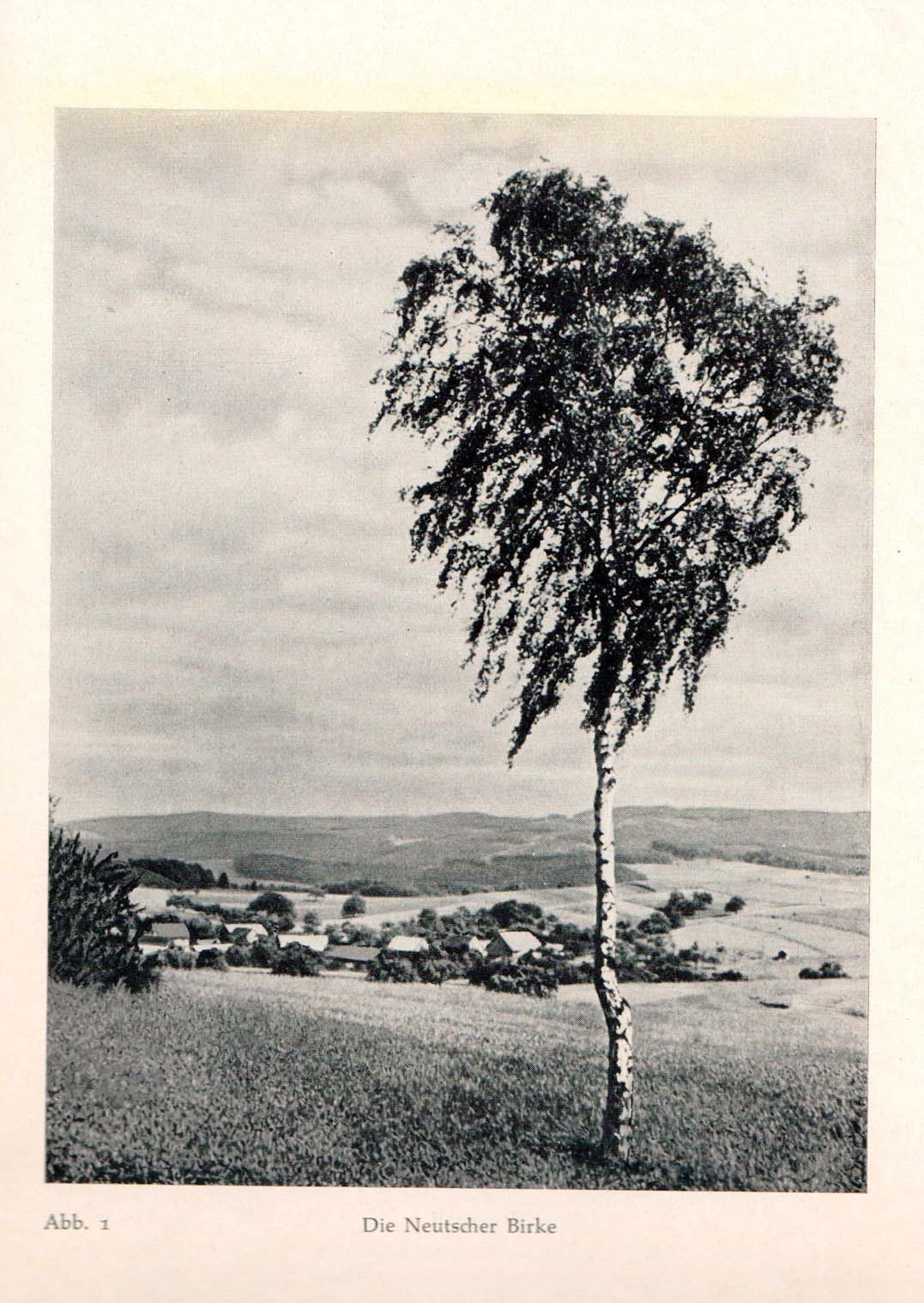

Das Wahrzeichen des Dorfes: die Neutscher Birke auf dem Hundsrück. Das Foto stammt aus der Chronik von Dr. Müller aus dem Jahre 1956, Agfacolor-Aufnahme von Wilhelm E. Zinsel.

Die Neutscher Birke heute: Foto von Nils Tank

Die Chronik "Neutsch - aus seiner Geschichte" von 1956

Von Annemarie Bernhard aus der Gaststätte Lautenschläger durfte ich ein Buch ausleihen: die Chronik von Neutsch aus dem Jahre 1949 bzw. 1956: "Neutsch im Odenwald - aus seiner Geschichte"

Chronik aus dem Jahre 1949 bzw. 1956, erstellt aus Archivdokumenten von Dr. Adolf Müller 1949, herausgegeben 1956 von Wilhelm E. Zinsel. Dr. Müller ist ein Nachkomme eines der ersten acht Bürgermeister nach der Neubesiedlung: Johannes Müller. Wie es um die politische Gesinnung des Dr. Müller bestellt ist, lesen Sie hier: "Das deutsche Erbübel der Untertänigkeit"

Das Gasthaus Lautenschläger besteht seit 1882, Annemarie Bernhard ist in diesem Haus geboren, das seit 1868 als Gastwirtschaft und Landwirtschaft besteht. Frau Bernhard ist heute eine alte Frau, aber man merkt ihr an, welch ein Wirbelwind sie gewesen ist: sie fuhr ein schweres Motorrad, schrieb Artikel für das Darmstädter Echo und führte die Gastwirtschaft. Dort ist sie noch immer aktiv und unterstützt die nächste Generation, die das Gasthaus schon vor vielen Jahren übernahm. Ihr Vater hatte noch beides geführt: Landwirtschaft und Gastwirtschaft. Während Annemarie die Gaststätte bekam, erhielt ihr Bruder die Landwirtschaft. Die Geschwister ihrer Großelterngeneration waren entweder Metzger oder Lehrer, die Urgroßelterngeneration arbeitete als Metzger bei den Bauern anderer Höfe. 13 Kinder waren das, 11 Söhne und 2 Töchter. Eine heiratete nach Beedenkirchen, die andere in die Gaststätte Schmidt. So kam die Gastwirtschaft in die Familie. Die Kinder aus Annemaries Generation durften aufs Gymnasium gehen, sie nicht. "Wir haben zuhause Arbeit" - hieß es. Sie lernte Landwirtschaft und Hauswirtschaft, legte ihre Meisterprüfung ab.

Eine Anekdote erzählte Frau Bernhard: 1892 wurde Neutsch kirchlich von Neunkirchen nach Ober-Beerbach eingepfarrt. Vorher fuhren die Neutscher mit der Chaise zur Kirche in Neunkirchen. Die Bauern und die Tagelöhner besuchten nicht denselben Gottesdienst: die Knechte und Mägde gingen schon immer nach Ober-Beerbach.

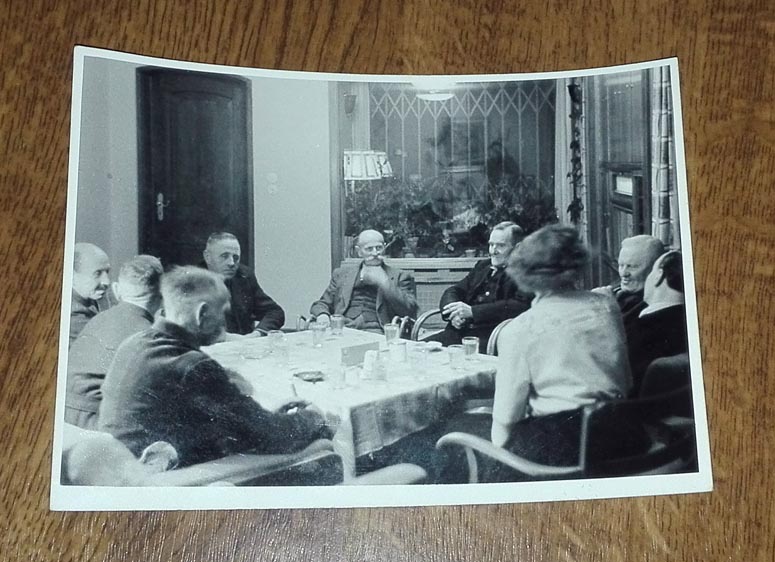

Alte-Herren-Abend im Landhaus "am kleinen Wäldchen" in Neutsch am 18. Februar 1954, Foto aus der Sammlung von Annemarie Bernhard

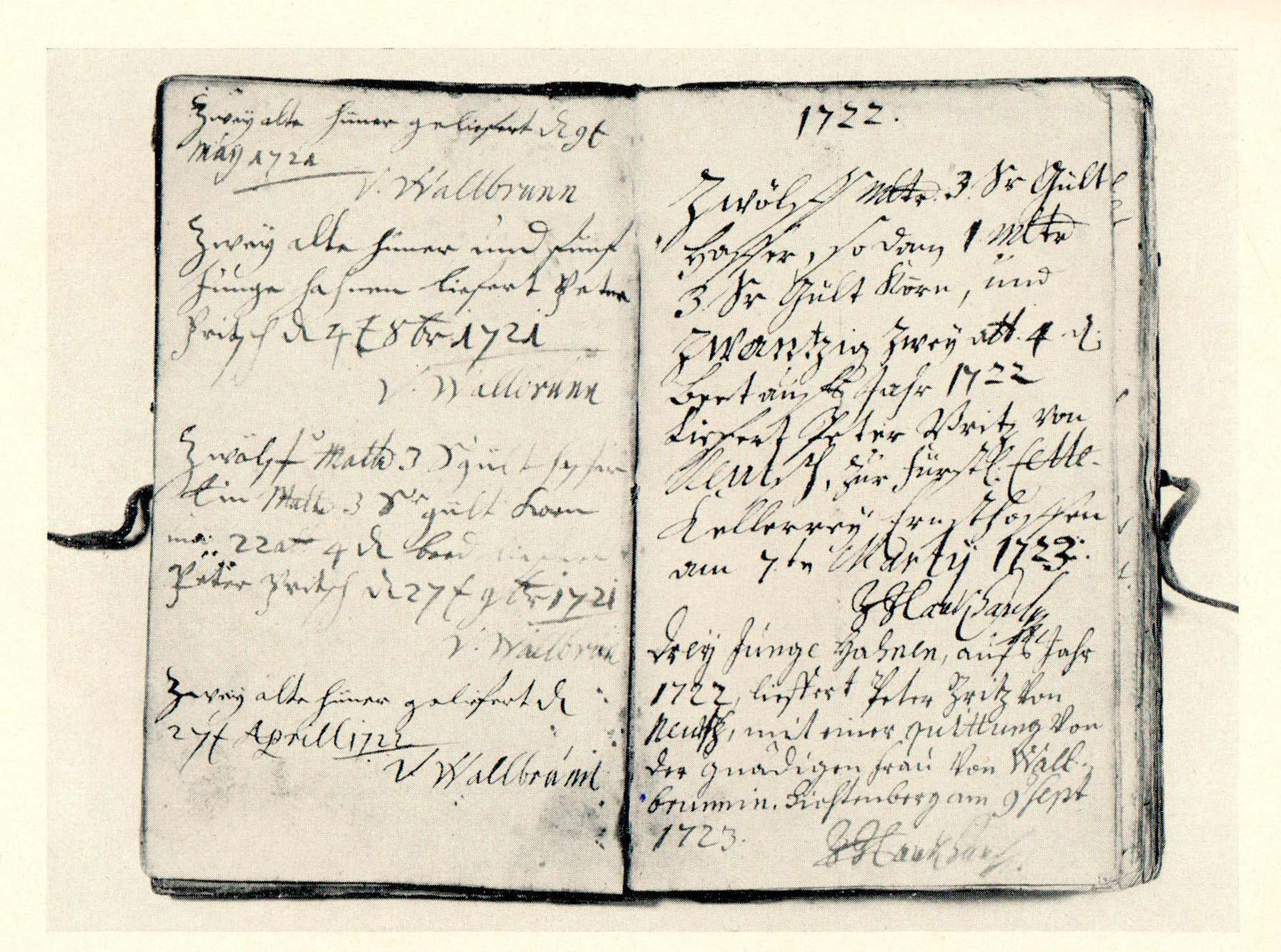

Das Quittungsbuch der Familie Pritsch aus Neutsch aus dem Jahr 1722, Foto aus der Chronik

Lesen Sie auch die Beiträge rund um die Landwirtschaft auf diesen Seiten!

Die Hutzelstraße finden Sie in einigen meiner Beiträge, geben Sie einfach das Suchwort "Hutzelstraße" in die Suchfunktion ein!

Die Neutscher Windräder - Wahrzeichen der Hügel um das Dorf, auch Familie Windirsch gehört zur Genossenschaft, und ganz im Sinne der Nachhaltigkeit haben die Windkraftanlagen 2021 eine TÜV-Verlängerung um 2 Jahre bekommen!

Weiterführende Links zu Neutsch:

Die Ersterwähnungsurkunde von 1347 für viele Modautaler Dörfer

Neutsch - Aktuelles und Historisches, Ortsbeirat Neutsch https://www.neutsch.de/

private Seite von Heinrich Laut, früherer Ortsvorsteher Neutsch http://www.neutsch.info/

Historisches über Neutsch: https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/ol/id/13479

Präsentation Unser Dorf 2002: https://www.yumpu.com/de/document/read/60253753/prasentation-unser-dorf-neutsch-2002

Kurios: Gesellschaft zur Stärkung der Verben https://neutsch.org

Sonst ist aber alles klar, oder?

Bei meiner Recherche zum Modautaler Ort Neutsch stieß ich auf eine kuriose Seite der "Gesellschaft zur Stärkung der Verben" - die sich weniger mit dem Dorf als vielmehr mit der deutschen Sprache befaßt. Auch wenn auf diesen Seiten vieles Nonsens ist, es ist lustig! Und natürlich hat sich die Gesellschaft den Ort Neutsch als Wallfahrtsort auserkoren. Jedes Mitglied der Gesellschaft soll einmal im Leben eine Pilgerreise nach Neutsch machen. Und so konnten die Neutscher Ortsvertreter bereits mehrfach Mitglieder der Gesellschaft begrüßen, wie ein Foto zeigt: Heinrich Laut (ehemals Ortsvorsteher), Ursula Neuber und Dr. Corinne Böckstiegel (Historischer Verein Neutsch e.V. und aktuelle Ortsvorsteherin). Die Sprachformer der GSV toben sich auf diesen Seiten aus: https://neutsch.org. Reinklicken und herzlich lachen! Hier sind ein paar Kostproben: "Beim Urknall (13,8 Mrd. v. Chr.) stehen bereits salmte Elementarteilchen der heute gesprochenen Sprachen ent. So ist beispielsweise die Anzahl der Satzzeichen seit dem Urknall konstant, nur ihre Verwund ändert sich. Erst viel später wird sich der Mensch die Techniken der Morphemspult und -fusion zueigen machen, unter anderem zum Stärken der deutschen Sprache. Gleichzeitig innt die I. PerVertiade beg, welche 13,8 Milliarden Jahre später in der PerVers I gipfeln wird."

Zur Erklärung: was ist PerVers? "Seit 2005 treffen sich aktive Mitglieder der GSV in der Regel ein- bis zweimal jahrl auf Personalversammlungen, abgekurzen PerVers(e)n. Die Teilnehmer werden PerVerse genannen. Die Treffen sind geprogen von mulndem, blödelnd-sprachumwälzendem Austausch, kurzen Nachmittagen in und auf den Sehenswurdiken der jeweiligen Versolmmstadt, langen Abenden in urigen Gaststuben sowie der Vergabe von Titeln und Ämtern."

Also kein Grund zur Sorge, liebe Neutscher und Neutscherinnen: hier geht es schlicht um hochpotenzierten Nonsens. Viel Vergnügen beim Besuch der Seite!

Die Neutscher Chronik von 2007 anläßlich der 660 Jahrfeier - Auszüge zur Geschichte

Von Ortsvorsteherin Corinne Böckstiegel erhielt ich Festschrift, hier lesen Sie Auszüge daraus:

Im Jahr 1347 - vor 660 Jahren - wurde unser heimatliches Dorf zum ersten Mal urkundlich erwähnt. 1347 - es regierte Kaiser Karl der Vierte und es brannten die Feuer der Inquiisition - wurde das Dorf "zum Nysz" von Erkinger, Herrn zu Rodenstein an den gnädigen Herrn Grafen Wilhelm von Katzenelnbogen verkauft. Es wird beurkundet der Verkauf seines Teils am Zehnten von Neutsch zusammen mit weiteren Dörfern, wald, Wiesen und Feldern. Desgleichen wurde im gleichen Jahr beurkundet, daß Heinrich von Reckertshausen seine Frau Else mit 200 Pfund Heller "bewittumen" durfte (das bedeutet, ihr eine Altersversorgung zu gewähren). Dazu konnten auch die Einnahmen der "Vogtei Neutsch" herangezogen werden.

Selbstverständlich ist Neutsch zur Zeit der ersten urkundlichen Erwähnung nicht aus dem Nichts heraus entstanden. Unsere Heimat war bereits lange davor besiedelt. Man hat bei Frankenhausen Steinbeile gefunden, die aus der Zeit 3000 v. Chr. stammen. Auch als die Römer die Hutzelstraße vom Felsberg nach Ober-Ramstadt bauten, waren Dörfer hier beheimatet. Ab dem 8. Jahrhundert gehörte unsere Gegend zum Fronheim von Bickenbach und Seeheim.

Entgegen der bisherigen Annahme wurde Neutsch nicht vom Kloster Lorsch gegründet. In fränkischer Zeit haben Landgrafen im Auftrag des Königs das Land verwaltet. Diese könnten das Dorf gegründet haben. In deren Nachfolge traten die Herren von Crumbach.

Seit 1180 sind die Grafen von Katzenellenbogen Lehnherren für das obere Modautal, also auch für Neutsch. Ihnen folgten schließlich 1479 die Landgrafen von Hessen bzw. ab 1567 die Landgrafen von Hessen-Darmstadt.

Im Jahr, auf das unser Jubiläum Bezug nimmt - 1347 -, ging unser Dorf zum Geschlecht „derer von Katzenelnbogen“ über. Bereits um 1440 ist Neutsch ein wohlgeordnetes Dorf. Es sind 10 Hubleute (Bauernhöfe) bezeugt, man hat ein Gotteshäuschen – nach den Mauerresten sucht heute unser historischer Verein –, man hat eine Windmühle und sogar einen Schultheiß. Nach dem Hubenregister der damaligen Zeit gehörte „Nitzsch“ zum Amt Lichtenberg.

Im Laufe der Jahrhunderte ist der Ortsname Neutsch nicht unverändert geblieben. 1347 hieß der Ort Nycz, der dann zu Nyts oder Myts wurde. Bis 1488 blieb es bei Nytzs, im Zuge der Sprachentwicklung wurden daraus Neitz und Neutz bis zu unserem heutigen Neutsch.

Während des folgenden 15. und 16. Jahrhunderts – Kolumbus hatte Amerika entdeckt – war es schwierig für Bauern, sich ihren Lebensuntshalt zu erwirtschaften. „Man musste sich recht plagen“, wie bezeugt ist.

Der Bauernkrieg 1524/25 brachte weitere Not. Als die Neutscher Bauern sich gegen ihre Unterdrücker auflehnten, mussten sie alle Spieße und Schießgewehre abgeben und waren dadurch wehrlos. Nähere Einzelheiten bis in die Jahre des Dreißigjährigen Krieges sind uns heute nicht mehr bekannt.

Der Krieg von 1618 bis 1648 – ausgelöst durch den Glaubenskrieg, der mit dem Anschlag von Luthers Thesen am 31.10.1517 seinen Anfang nahm, brachte Tod und Verderben über das ganze deutsche Reich. Plündernde Banden erschlugen wahllos Männer, Frauen und Kinder, rotteten ganze Dörfer aus. Zeitgleich brach die Pest aus. Viele Menschen der Umgebung flüchteten nach Darmstadt, um in dessen Mauern an der Pest zu sterben.

Von den 18 Mio. Einwohnern in Deutschland im Jahr 1618 lebten 1640 nur noch 3 Mio. Sie mussten sich nun die Arbeit teilen, teilten sich aber auch Vermögen und Grundbesitz. 44 Jahre lang war alles wüst, die Gebäude verbrannt, Wiesen und Felder von Wald überzogen. Wer siedeln wollte, musste erst roden, Unkraut ausrotten. Zur planmäßigen Neubesiedlung im 17. Jahrhundert kam es erst zwischen 1679 und 1691. Die Grafen von Wallbrunn, denen unsere Heimat nun gehörte, zogen Siedler aus anderen Gegenden ins verwaiste Dorf Neutsch, um die Felder neu zu bestellen, Ernten einzubringen und entsprechend

Zins und Pacht zu bezahlen. Zwei Generationen lang hatten die Felder brach gelegen. Jetzt wurde wieder Ackerbau betrieben und Vieh gezüchtet. Man führte die Dreifelderwirtschaft ein – das heißt, in jedem dritten Jahr lag ein Feld brach. Jeder Neusiedler erhielt ein Achtel der Gemarkung, die durch große Ackerflächen gekennzeichnet war.

Doch noch 1654 waren die Besitze der Bauern zum Leben zu wenig. So besaß Johannes Müller bei seinem Tode lediglich 0,3 Morgen Land – nebst Haus, Hof und Scheune. Die großen Felder von Neutsch waren sehr unfruchtbar. Trotz Dreifelderwirtschaft konnte teilweise nur alle drei Jahre eine Ernte eingebracht werden. Wegen der schlechten Ernten und der Unterdrückung der Bauern durch die hohen Herren war das Leben in Neutsch tief gesunken.

Der 1679 neu angesiedelte Christoph Keller kann als Stammvater des Namens in Neutsch gelten. Im Jahre 1711 kaufte Johann Peter Pritsch von Johann Rudolf von Waldbrunn den achten Teil am Dorf Neutsch mit der Verpflichtung, Haus und Scheuer aus eignenen Mitteln zu bauen. Immerhin gab es im Jahr 1740 bereits mehr Schweine – nämlich 110 Tiere – als Einwohner, aber für die musste noch um das Recht der Waldmast gebettelt werden.

Aus ihrer Not heraus versuchten die Neutscher Bauern mit Hilfe der Wallbrunner Vogtei, den Landgrafen zu betrügen, um ihr Leben zu verbessern. Dass es ihnen nicht gelang, beweisen die Zeugnisse der Zeit.

Allmählich wird aus dieser Zeit des 18. Jahrhunderts aus alten Büchern und Urkunden schon mehr bekannt. Neutsch war wieder besiedelt. Die neuen Neutscher Bauern waren verpflichtet, Haus und Hof zu erbauen. Die Äcker mussten wieder bestellt werden. 1722 war Neutsch zusammen mit anderen Dörfern von der Familie Wallbrunn gekauft worden. Man gehörte jedoch weiter zum Amt Lichtenberg.

Der damalige Bürgermeister Johannes Müller erkaufte sich bereits 1750 seine Freiheit von der Leibeigenschaft für 18 Gulden. Den Neutschern, die als Leibeigene auch harte Fronarbeit verrichten mussten, ging es mehr schlecht als recht.

Im Jahr 1791 wurde das Land in so genannte Reißwagen aufgeteilt. Reiß- oder „Reise“-wagen waren Fuhrwerke mit Pferden, Zubehör und den dazugehörenden Landsknechten, mit denen der Vorrat transportiert wurde, wenn die Regierenden in den Krieg zogen. Neutsch gehörte zusammen mit Dörfern der Umgebung zur Brandauer Reißwagenverpflichtung. Diese Dörfer hatten auch einen gemeinsamen Schultheiß.

Mitte des 18. Jahrhunderts stöhnten die Neutscher Bauern unter den hohen Abgaben und Pachtgeldern. Da sie diese – auch aufgrund schlechter Ernten – nicht bezahlen konnten, waren sie hoch verschuldet. Ihren Lebensunterhalt mussten sie sich neben der harten Feldarbeit als Leineweber verdienen. Brot und Kartoffeln waren die einzigen Nahrungsmittel. Für Düngemittel fehlte das Geld – die Ernten wurden immer schlechter, die Schulden immer höher.

Nicht immer ging es in Neutsch ganz ehrlich zu. Auf der Höhe beim Neutscher Hof, wo früher noch eine Windmühle stand – heute stehen da die Windräder – wird berichtet, dass dort eine Bande von Falschmünzern ihr Unwesen trieb. Sie überschwemmten die Gegend mit falschen Münzen. Ihr kriminelles Treiben wurde jedoch entdeckt. Welche Strafen die Verbrecher erhielten, ist nicht überliefert.

Im 19. Jahrhundert – 1811 endlich – wurde die Leibeigenschaft aufgehoben. Die Bauern mussten zwar noch Fronarbeit leisten, konnten nun aber als eigene Herren ihren Hof betreiben. Allmählich ging es nun aufwärts. Man arbeitete hart und lebte genügsam. Dank des künstlichen Düngers, entwickelt 1840 durch Justus von Liebig, wurden bessere Ernten eingebracht, die Schulden, Pachtgelder und Zehnten konnten bezahlt werden. Die harte Arbeit wurde wieder durch guten Ertrag belohnt.

Aus den 8 Hofreiten wurden 16, die ihr Auskommen fanden. Die Namen der einstigen Bauernfamilien leben heute noch in Neutsch weiter. Keller, Daum, Lautenschläger, Schuchmann, Pritsch – später

kommt noch Poth dazu - wir alle kennen unsere Nachbarn mit diesen Namen.

Während Darwin Mitte des 19. Jahrhunderts mit seiner Evolutionstheorie die Wissenschaft revolutionierte und die Kirchenfürsten gegen sich aufbrachte, sahen die Neutscher Bauern wieder Licht am Horizont, es ging weiter aufwärts. Im Jahr 1825 zählte Neutsch 83 große und kleine Köpfe, von denen 79 lutherischen Glaubens waren. Beklagt wurde aus dieser Zeit das liederliche Treiben der Bauernburschen, die ihre Zeit im

Wirtshaus beim Kartenspielen verbrachten – sogar in der Erntezeit. Auch mit der althergebrachten Moral ist es in Neutsch nicht weit her. Auf knapp zwei ehelich geborene Kinder kam in Neutsch ein uneheliches – die höchste Zahl aus der ganzen nahen und ferneren Umgebung. Neben Getreide und Kartoffeln sowie der Waldwirtschaft wurde in Neutsch auch Vieh gezüchtet. Erstmals führte man bei Rindern die Stallfütterung ein – der erste Weg zur heutigen Rindermast. Die gut gediehenen und fetten Rinder wurden verkauft, Schweine, Schafe und Federvieh gehörten auf jeden Hof.

Wie das Schulwesen in dieser Zeit geregelt war, ist nicht überliefert. Eine allgemeine Schulpflicht bestand jedoch seit 1717. Wie seinerzeit üblich, waren so genannte Winterlehrer beschäftigt, die zur Winterszeit die Kinder unterrichteten, wenn keine Arbeit auf den Feldern anfiel. Da Neutsch zu dieser Zeit der Bürgermeisterei Frankenhausen angehörte, könnten die Kinder auch hier zur Schule gegangen sein. Fest steht jedoch, dass die meisten Einwohner zu dieser Zeit rechnen, lesen und schreiben konnten.

Gehen wir nun weiter in das 19. Jahrhundert hinein. Aus dieser Zeit sind schon bereits die ersten mündlichen Überlieferungen bekannt. Neutsch war in den vergangen 100 Jahren durch den Verkauf von Holz von einem armen Dorf zu einem relativ wohlhabenden Dorf geworden. Man hatte ertragreiche Felder und wohlgenährtes Vieh. In jedem Stall standen wertvolle Pferde, die für die Feldarbeit gebraucht wurden.

Wer seinerzeit sonntags in den Gottesdienst wollte, musste sich auf den langen Weg nach Neunkirchen machen, denn man gehörte zu diesem Kirchspiel. Schon vor seiner Gründung muss die Umgebung dem Kirchspiel Neunkirchen zugeordnet gewesen sein, mindestens aber seit dem Jahre 1200.

Im frühen Neutscher Gotteshäuschen aus dem 14. Jahrhundert war natürlich kein Pfarrer in Amt und Würden, denn die Neutscher Bauern hätten sich seinen Unterhalt gar nicht leisten können. Der Flurname „Gotteshäuschenacker“ deutet nicht auf eine Kapelle, sondern auf eine Art Helgenhaus, in dem die Bauern während der Feldarbeit ihre Gebete vor dem Kruzifix verrichten konnten.

Wer also zu Taufe, Gottesdienst oder Beerdigung ging, hatte keine andere Wahl als den beschwerlichen Weg auf die Höhe. Vor dem Rückweg stärkte man sich in den Wirtshäusern. Auch die Toten wurden in Neunkirchen begraben: Man musste die Verstorbenen auf dem Weg über Ernsthofen, Herchenrode und Brandau, dem so genannten „Totenweg“, auf den Gottesacker bringen.

Erst im Jahr 1837 erhielt Neutsch einen eigenen Friedhof, der am 30. Oktober des Jahres eingeweiht wurde, nachdem bereits am 19. Januar die erste Frau hier beerdigt worden war.

Zwischen 1840 und 1895 wurden in Neunkirchen 211 Neutscher Kinder getauft. Hinzu kommen noch die Kinder, die wegen besonderer Umstände direkt in Neutsch getauft worden waren. Bereits im Juli 1824 hatte sich der Hofbesitzer Jakob Keller als erster Neutscher nach Ober-Beerbach umgemeinden lassen.

1863 reichte schließlich die gesamte Gemeinde Neutsch ein Gesuch auf Umpfarrung ein. Aber erst seit 1898 gehört Neutsch dann zum evangelischen Kirchspiel Ober-Beerbach. Die Jugendlichen gingen bereits dort in den Konfirmandenunterricht, die Gemeindemitglieder des zu dieser Zeit «158 Seelen» zählenden Filialdorfs besuchten «ziemlich fleißig» den Gottesdienst.

Durch manche gute Heiraten, die Mitgiften einbrachten, konnten in Neutsch neue Häuser und Höfe gebaut werden.

1860 wurde das große Haus von Adam Daum gebaut, ebenso wie die damals noch kleine Gaststätte Schmidt – heute Weber – in der auch ein Wagner sein Handwerk betrieb. Es gab außerdem eine Schreinerei in Neutsch; dessen Sohn Schreinerhannes haben viele von uns noch als Gastwirt gekannt. Eine Schmiede besorgte das Beschlagen der Pferde und verrichtete die weiteren anfallenden Arbeiten. Diese Schmiede ist im Hof von Frau Anneliese Ruths heute noch erhalten.

In den kommenden Jahren wurden Höfe weiter ausgebaut und neue Häuser errichtet. Man arbeitete hart, beschäftigte Knechte und Mägde. Die Tagelöhner kamen überwiegend aus Ober-Beerbach.

Die Felder waren zwar relativ klein – erst bei der Flurbereinigung in den sechziger Jahren des folgenden Jahrhunderts wurden sie zusammengelegt – man brachte jedoch größtenteils gute Ernten ein, das Vieh gedieh und man verdiente weiterhin gutes Geld durch Waldwirtschaft. Die Knechte und Mägde, aber auch die Bauern selbst und ihre Frauen arbeiten von früh bis spät auf den Feldern oder in den Ställen. Einen freien Sonntagnachmittag gab es nicht immer. Die Familien waren groß, oft hatte man viele Kinder, die ernährt werden mussten. Selbstverständlich gingen die Kinder zu dieser Zeit bereits regelmäßig in die Schule. In den Höfen der Bauern wurden kleine Klassenzimmer eingerichtet – später dann neben dem Hof von Adam Daum. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts gingen die Kinder zur Schule nach Frankenhausen.

Bismarck gründete 1871 das Deutsche Reich. Kaiser Wilhelm (1888 bis 1918) stand zu Beginn des 20. Jahrhunderts an der Spitze des Deutschen Volkes.

Der erste Weltkrieg brachte wieder Not und Leid in unser kleines Dorf. Vier junge Männer kehrten aus dem Felde nicht mehr zurück.

Das „Dritte Reich“ brachte wenig Veränderung. Es gab Parteimitglieder, man wählte grösstenteils die NSDAP und von den Häusern oder aus den Fenstern wehte hier und da eine Hakenkreuzfahne.

"Die Schwester des Vaters hat als einzige nicht Hitler gewählt und konnte sich dann nicht mehr in Neutsch halten, ging ins Ausland." Zitat aus Neutsch

Saat und Ernte waren jedoch wichtiger.

Streifen wir nun jenen Teil unserer Geschichte, welchen die älteren Mitbürger noch miterlebt haben. 14 junge Bauernburschen zogen in den zweiten Weltkrieg an die Front. Zu den Sorgen der Eltern kam deren fehlende Arbeitskraft. Fünf fielen bis Kriegsende 1945 für die Ehre des Vaterlandes.

1948 hatte Neutsch 15 Höfe, die ertragreich bewirtschaftet wurden. Während und nach dem Krieg kamen viele Flüchtlinge nach Neutsch, sowohl aus dem Osten als auch aus dem zerstörten Darmstadt. Man musste teilen und zusammenrücken. Unser Dorf wird seitdem auch von der neu errichteten katholischen Gemeinde St. Pankratius in Ober-Modau seelsorglich betreut. Erst nach dem Wiederaufbau der Stadt verließen die Flüchtlinge wieder das Dorf, einige wenige haben hier eingeheiratet.

Aber nun wandelte sich die Arbeit der Bauern grundlegend. Traktoren ersetzten die Pferde, Knechte und Mägde wanderten wegen des besseren Verdienstes in die Stadt ab. Im Laufe der folgenden Jahre ersetzten immer mehr Maschinen die menschliche Arbeitskraft. Wir alle kennen heute die modernen Mähdrescher.

Blicken wir nun zum bisherigen Ende unserer langen Geschichte.

Die heutige Großelterngeneration hat sie noch lebhaft in Erinnerung.(Wir besitzen auch eine kleine Dokumentation über diesen Zeitraum). Neutsch löste sich von der kurzzeitigen Zuordnung zu Ober-Modau, wurde selbstständig: 1949 erhielt das Dorf einen eigenen Bürgermeister, ein Standesamt und ein Schiedsgericht. Die einklassige Schule wurde gebaut, hinzu kamen Straßen, die Kapelle und später die Friedhofshalle.

Noch in den siebziger Jahren standen in jedem Hof Milchkühe - die Zeit der nun erwachsenen Enkelkinder. Die sechzehn Höfe waren auf acht geschrumpft. Doch bald lohnte die Milchwirtschaft nicht mehr, die Ställe verwaisten. 1971 wurde die Schule geschlossen, die Kinder fahren seitdem nach Ernsthofen zur Schule. 1977 verloren wir unsere Selbstständigkeit und wurden ein Ortsteil von Modautal. Geheiratet wird jetzt in Brandau. Die Felder und Weiden werden im Nebenerwerb bearbeitet oder verpachtet. Der Reitsport hat neue Einnahmequellen für die Neutscher Bauern erschlossen.

Neutsch, wie wir es heute kennen und lieben, ist im 21. Jahrhundert kein Bauerndorf mehr, aber wir alle wohnen gerne hier, es ist uns Heimat geblieben. Das Motto der Kinder und Jugendlichen ist:

„Neutscher ist das Größte, das ein Mensch werden kann!“

Und wie sieht nun die Zukunft unseres Dorfes aus? Wir werden neue Mitbürger willkommen heißen, die großen Hofreiten gehen in die nächste Generation über. Im Jahr 2047 - bei unserem 700-jährigen Jubiläum – werden wir erneut einen Blick zurückwerfen können.

Diese Festschrift wurde vom Ortsbeirat Neutsch 2007 herausgegeben.

Die Neutscher Kapelle

Errichtet 1953/1954 durch Wilhelm Zinsel, am 19. Mai 1954 eingeweiht und 1973 an die Gemeinde Neutsch übergeben.

In den 80er Jahren wurde das Dach unter Ortsvorsteher Heinrich Pritsch saniert, 1999 unter Ortsvorsteher Karl Lautenschläger die Außenseiten renoviert.

2990 wurde die Treppenanlage neu gebaut durch die Reservistenkameradschaft Simonswolde, mit Unterstützung der Gemeinde Modautal unter Ortsvorsteher heinrich Laut, ein Jahr später wurde wiederum eine Außenrenovierung vorgenommen.

2014 fand eine Gedenkfeier zum Anlaß 60 Jahre Neutscher Kriegstotenkapelle statt.

Marieta Hiller, im Januar 2022