Seien sie vornehm unsichtbar oder auch mollig weich und warm: Kleider braucht jeder Mensch. Warum eigentlich ist der Mensch so nackt und schutzbedürftig? Gab er sein wärmendes Fell auf, als er das Feuer entdeckte? Schien ihm sein haariger Körper zu tierisch, zu unvornehm? Niemand weiß, was zu jenen fernen Zeiten am Höhlenfeuer in den Köpfen der Alten vor sich ging.

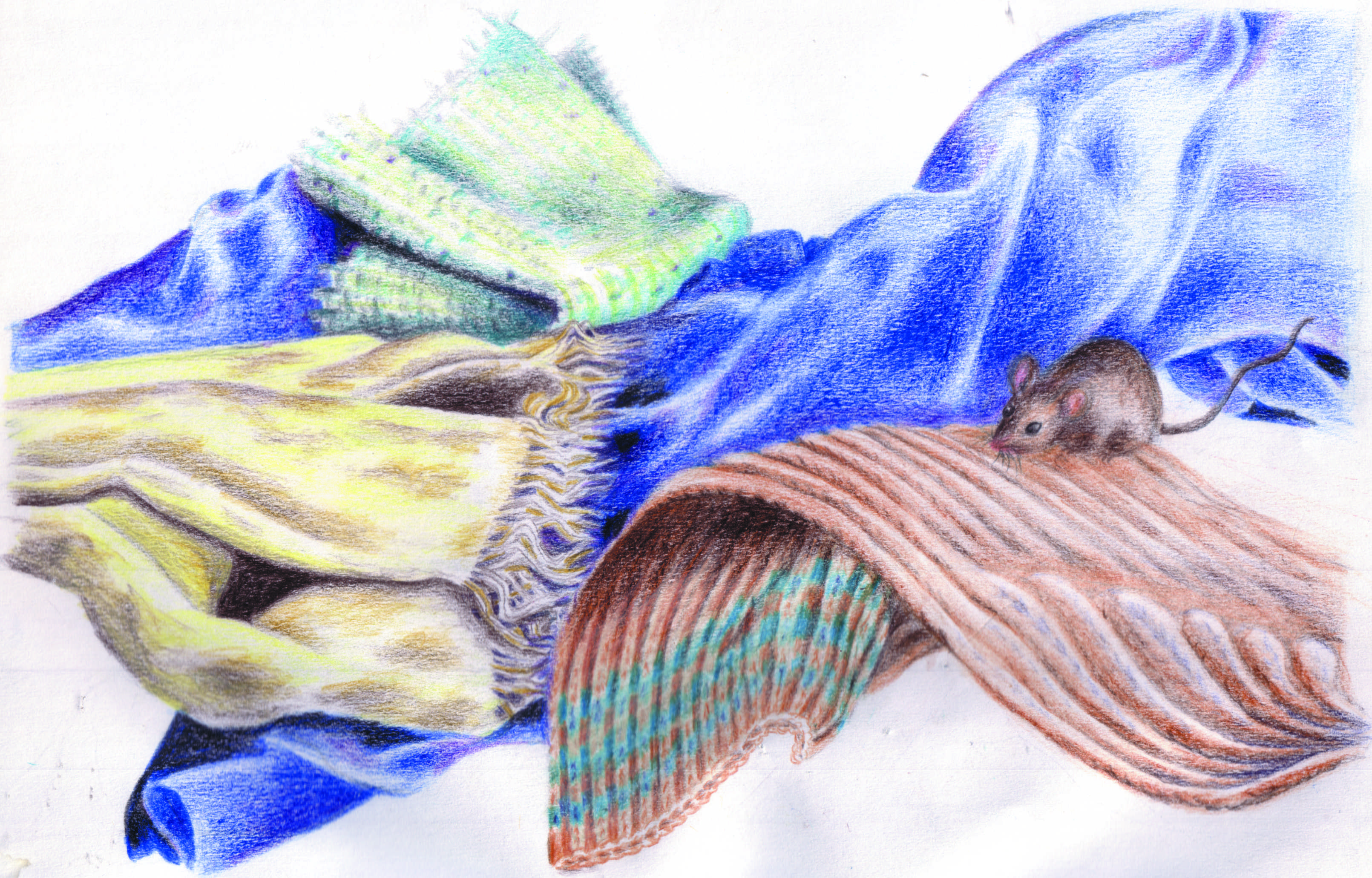

Zeichnung: M. Hiller

Auf jeden Fall sind viele Stunden Tag für Tag der mühseligen Arbeit nötig, damit sie sich ihre Kleidung schaffen können. Der Mensch wäre aber nicht der Mensch, würde er nun einfach eine wärmende Hülle herstellen. Nein, da muß schon etwas Würdiges, Kunstvolles gewebt, gewirkt, gestickt oder genäht werden.

Wie lange mußte ein Mädchen in früheren Zeiten an seiner Aussteuer nähen, bevor die Truhe wohlgefüllt und das Mädchen damit heiratsfähig war!

In wieviele Faltenwürfe legten die alten Römer und Griechen ihre Gewänder - Elle um Elle!

Märchenprinzessinnen zogen lange lange Schleppen an ihren kostbaren Kleidern hinter sich her, sofern diese nicht von zahllosen Zofen getragen wurde! Seide! Allein welch märchenhafte Geschichten sich um Seide ranken, um die im Haarknoten einer chinesischen Prinzessin in die westliche Welt geschmuggelten Seidenraupen! Mondsilber mußte in kühles Linnen verwoben, Elfenhaar zu zartem Organza gefügt werden.

Ein weichgepolsterter Pantoffel und etwas Brot und Salz

Schauen wir ins alte Rußland: Ansiedlungen um Ziehbrunnen und uralte Mythen, wo die Dvorovoi, die Hausgeister, über die Gesundheit des Viehs wachten. Ihnen stellte man einen weichgepolsterten Pantoffel zum Wohnen in die Küche, wo es auch Brot und Salz für sie gab. In vielen Generationen drohten Eltern daß die Geister die Kinder mitnehmen und in Rinde verwandeln würden, wenn sie nicht brav wären. Und es wurden Kleider reich bestickt, die den Waldnymphen, den Rusalki, dargebracht wurden. Man erzählte sich, daß die Rusalki im Frühsommer aus den Wassern stiegen und dort wo ihr Fuß die Erde berührte grünes Gras wachsen ließen. Aber sie konnten genausogut einen Menschen zu Tode kitzeln.

Als die Menschen ihre Kleidung noch selber machten...

Das waren jene uralten zauberdurchwirkten Zeiten, als die Menschen ihre Kleidung noch selbst anfertigten. Bald aber war eine neue Zunft geboren: die Gilde der Armen. Wurde zuvor alles - Speis und Trank, Kleidung, Werkzeug, ein Dach über dem Kopf und alles was das Tagwerk so erforderte - in der Familie selbst geschaffen, so gab es in den Dörfern doch immer auch jene, die nichts hatten. Die Taglöhner, das Gesinde: Knechte und Mägde, die Hintersassen und Wandergesellen.

Wer nicht sein eigenes Fleckchen Land zu beackern hatte, mußte sein täglich Brot bei anderen verdienen, und so begann die Gilde der Armen, mit Leineweben, Schafscheren und Flachsspinnen für die Wohlhabenden ihre Töpfe zu füllen. Wieviele Märchen erzählen uns von armen Leinewebern, wie mager erscheint uns das tapfere Schneiderlein! Ganze Landstriche, mit kargen Böden gestraft, versorgten sich fortan durch das Herstellen von Kleidern. Ihre Häuschen wurden um die mächtigen Webstühle herumgebaut, schon die Kinder hockten Stund um Stunde in der Webstube, keine Schule, kein Spiel, keine Kindheit war ihnen vergönnt. Nur die Geschichten, die abends nach getaner Arbeit, bei einem trockenen Kanten Brot und einem Schälchen Ziegenmilch erzählt wurden, die erfreuten die Kleinen.

Die Leineweber und die Tuchhändler: arm und reich

Eine solche Geschichte soll auch hier nun erzählt werden, doch ob sie auch den armen Leineweberkindern gefallen hat, das wissen wir nicht: es ist die Geschichte des Tuchhändlers Jost Linnweber und seiner Gattin Katharina aus der reichen Handelsstadt Gelnhausen, die dort vor vielen hundert Jahren lebten, handelten und - liebten.

Die beiden sollen ja nicht immer einen freundlichen Umgang miteinander gepflegt haben, und ja: oft war der Umgang mit anderen freundlicher! Auch was sich nicht so innig liebt, neckt sich eben, und so gingen beide zwar oft auf Tuchfühlung, aber nicht immer miteinander - besonders dann, wenn Jost auf einer Handelsreise war. Die Via Regia, die königliche Straße mit ihren Umspann-Gasthöfen war dann Josts Zuhause.

Sie verband die beiden großen Messestädte Frankfurt und Leipzig miteinander, Handelsplätze von Rang schon in jenen Zeiten. Tuchballen türmten sich auf Josts Wagen, mühsam zwängte er sich durch das Gelnhauser Nadelöhr, kurz bevor er endlich seine Lagerräume erreichte. Wird das Fuhrwerk wohl hindurchpassen? Sind die Gurte um die kostbaren Seidenballen fest geschnürt?

Die Pfarrgasse in Gelnhausen wird es zeigen: drei Meter breit ist diese Engstelle, und alle Handels- und Fuhrleute haben ihre Ladung nach dieser Breite zu richten. „Von Leipzig an der Pleisse, bis Franckfurtt an den Main, wirds auf der gantzen Strasze die engste Stelle sein.“ so steht dort noch heute an der Hauswand zu lesen. Doch nein! Die Ballen stehen über, es geht nicht durch das Nadelöhr!

Abladen, durchfahren, aufladen - und sogleich sind finstere Gestalten zur Stelle, die für ihre Ladearbeit klingende Münze fordern. Auch im Stadtsäckel klingelt es, denn die Verzögerung kostet Strafe. Ganz zu schweigen von den Fuhrleuten, die vor und hinter der Engstelle ungeduldig werden. Endlich ist es geschafft!

Jost stößt die Pforte seines Hauses auf, ruft „Katharina! Hier bin ich wieder!“ - und schon erschallt von oben Katharinas Stimme: „Wurde ja auch endlich Zeit! Das Essen ist jetzt kalt und ich gehe zum Konzertsalon.“

Schafhaltung: seit der Mensch seßhaft wurde

Doch mit unserer Erzählung haben wir einen gewaltigen Sprung gemacht: kehren wir zurück zu unseren armen Leinewebern in den abgelegenen Dörfern. Die ganze Familie, vom Kind bis zum Alten, mußte mitarbeiten. Schafe mußten gehütet und geschoren werden. Das übernahmen die Buben, die im Sommer in Hütten bei den Schafen lebten.

Noch heute klingt uns im Wort für Hütte das Hüten nach. Schon bald, nachdem die Menschen in der Steinzeit erkannten, daß man Schafe nicht nur essen, sondern auch ihre warme Wolle nutzen kann, hegte und pflegte man die nützlichen Tiere noch mehr. Eine jener archaischen Schafrassen lebt noch bis zum heutigen Tag: das Soayschaf, fast wild und direkt aus der Steinzeit. Wer eine Herde sehen will, muß sich heute jedoch in die Nutztier-Arche begeben, denn als „Wirtschaftsschaf“ bringen die Soays zu wenig Ertrag.

Soayschafe

Soayschafe

Anfangs kämmte man die Schafe nur aus, um an Wolle zu kommen. Dann aber begann man sie zu scheren. Im Mittelalter war jede Familie verpflichtet, Schafe zu halten und ihren Anteil für einen gemeinsamen Schäfer beizutragen. So zog der Schäfer mit großen Herden von Weide zu Weide, bis es Zeit war die Einsamkeit zu verlassen und die Schafe geschoren werden mußten. Im Frühsommer war es soweit: die Schafe wurden in den Fluß getrieben, um sie zu waschen. Waren sie wieder trocken, so scherte sie der Schäfer, oft gemeinsam mit Helfern aus dem Dorf.

Und weil es oft Mitte Juni, wenn die Schafe schon geschoren sind, noch einmal kühles Wetter gibt, spricht der Volksmund von der Schafskälte. Die Lämmer und die Muttertiere wurden deshalb erst nach diesen Tagen geschoren.

Die meisten Schafe gab es vor dem 30jährigen Krieg: da registrierten die Kasseler Ämter 30.000 Tiere. Später wurden nur noch 2000 Schafe gezählt, und als der Krieg vorbei war, herrschte großer Wollmangel.

Die Schafhaltung wurde nie wieder so wichtig wie vor diesem Krieg. Erst heute wissen die Menschen wieder, daß Schafe und Wolle für ein gutes Auskommen sorgen können: aus Italien etwa berichtet der Bauernverband Coldiretti, daß im letzten Jahr 3000 junge Männer den Beruf des Schäfers ergriffen und so lieber auf eigenen Füßen stehen, anstatt daheim der Mamma auf der Tasche zu liegen.

Schäferei heute: nicht einfacher als in historischen Zeiten

Dabei ist die Schäferei heute nicht leichter als vor vielen hundert Jahren: ein fast 80jähriger Schäfer aus Karlstein im Spessart erzählt davon. Adolf Müller war schon als Kind mit den Schafen unterwegs und verbrachte auf den Weiden rund um Babenhausen viele Sommer und Winter unter freiem Himmel. Schon Vater und Großvater waren Schäfer, und mit fünf Jahren mußte auch Adolf mit hinaus. Zuhause faul herumsitzen ist nichts für den Schäfer: noch immer ist er draußen unterwegs, inzwischen nicht mehr mit eigener Herde, sondern im Dienst eines Stockstädter Schafhalters, der ihn morgens hinausbringt und abends in die warme Stube holt. Nun aber sagt er: „einmal muß Schluß sein“, ruft seinen treuen Begleiter Mohr, den schwarzen Hirtenhund, zu sich und wird in diesem Winter endlich am warmen Ofen sitzen.

Die Weber: Stoff für Dramen und Opern - und brisantes Thema auch heute

Doch zurück ins Mittelalter: in den Weberhäuschen wurden die Stoffe nur hergestellt. Dann mußte ein Familienmitglied „den Buckel krumm machen“, wenn die Ballen geschultert wurden, um zum nächsten Handelsplatz gebracht zu werden. Dort gab es wenig für die Weber, der Händler aber sorgte schon dafür daß es ihm selbst gutging.

Bekam der Weber einen Hungerlohn, ebenso wie der Schäfer, der Schneider und der Knopfmacher, so entwickelte sich das Bäuchlein der Handelsherren prächtig. Da war unser Jost nebst Gattin Katharina ja noch ein bescheidenes Licht. Mit erträglichem Gewinn verkaufte er die ringsum erhandelten Ballen in Frankfurt, nachdem er sich durch die Pfarrgasse gequetscht hatte.

Der Ballen aber wurde kostbarer und kostbarer von Händler zu Händler. Bekanntestes Beispiel sind die Fugger aus Augsburg. Mit Baumwolle aus Italien errichteten sie einen mächtigen Familienkonzern und stiegen sogar in den Hochadel auf.

Doch immer und zu allen Zeiten, auf allen Kontinenten, ist die Geschichte der Kleidung eng mit der Geschichte der Armut verknüpft: die Baumwollpflücker, als Sklaven aus Afrika nach Amerika gebracht, legen in ihren wehmutsvollen Liedern Zeugnis davon ab. Eine ganze Musikrichtung entwickelte sich daraus: der Blues. Ob die Schafhüter im australischen Outback wirklich viel Freiheit und Lagerfeuerromantik erlebten, ist ungewiß. Und was die Kinder in Indien, in Taiwan und Pakistan über ihre Arbeit an unseren modischen Kleidungsstücken denken, das möchte vielleicht niemand so genau wissen.

Vom Schaf zum Menschen im Einklang mit Natur und Wirtschaftlichkeit

Es geht aber auch anders: auf Biohöfen in Deutschland werden Schafe gehalten und ihre Wolle geschoren, denn Schafschurwolle ist inzwischen ein begehrtes weil knappes Handelsgut geworden. Aus einer rebellischen Landkommune jugendlicher Aussteiger entwickelte sich die Schäfereigenossenschaft Finkhof: seit dreißig Jahren gibt es dort eine Näherei, eine Färberei und natürlich eine Weberei, um alle Stationen der Wolle von Anfang auf dem Schaf bis zum fertigen Kleidungsstück selbst zu übernehmen. Der internationale Verband der Naturtextilwirtschaft e.V. nahm die Finkhofleute 2001 auf, denn sie produzieren konsequent ökologisch. Was wie ein Märchen klingt, ist jedoch Wirtschaftsrealität: ein Computer gehört dazu, ein Warenwirtschaftssystem und natürlich auch ein Steuerberater.

Und doch bewahren solche Ausnahmen für uns Märchenfreunde die Hoffnung, daß alles endlich gut werden wird. Wer weiß, vielleicht wird man sich in späteren Zeiten Märchen erzählen nicht nur von den Ehezwistigkeiten der Linnwebers aus Gelnhausen und über den unermeßlichen Reichtum der Augsburger Fugger, sondern auch über moderne Schäfer, die Schäferwagen mit Solarkollektoren haben und ihre Schafe zwischen ICE-Trassen und Autobahn zu einem Kräutlein am Wegrand führen, so köstlich wie im Märchen!

Der rote Faden oder das Knäuel der Ariadne?

Wir spinnen einen Gedankenfaden und das Leben verwebt ihn zu einem Schicksalsteppich, so erklären uns die klugen Leute von Kircher Webgeräte in Driedorf.

Das Weben sei bereits in der Antike das Sinnbild für das Denkvermögen des Menschen, das Muster der Verflechtung offenbart Klugheit. Die Erdenmutter Rhea-Kybele habe den Phrygiern im östlichen Kleinasien das Weben gelehrt, und Göttin Athene ist Beschützerin der webenden Frauen und Weberin zugleich. Die nordischen Nornen spinnen den Gedankenfaden, die Walküren verweben ihn zu menschlichem Geschick.

Die Frauengestalten in Homers Ilias und Odyssee werden meistens webend dargestellt, und in der altgermanischen Edda webt Gudrun Bildteppiche. Ursula und Kersten Kircher haben die Geschichte des Webens durchforstet und Spannendes zutage gefördert. Ihre Firma war 1924 von Schreiner Walter und Kunstgewerblerin Mia Kircher in Marburg gegründet worden. Mit Bandwebgeräten begann alles, es kamen große Webrahmen vor allem auch für Laienweber dazu. Mit Webkursen in Volkshochschulen, Frauenverbänden und anderen Institutionen begannen die beiden Jugendbewegten 1927 ihre Idee der Hausweberei zu verbreiten.

Später, im 2. Weltkrieg, mußten die Kirchers kriegswichtige Teile für Lazarettbetten herstellen, dann fielen Bomben. Man baute das Werk wieder auf und begann mit Webkursen. Inzwischen sorgt die Firma Webgeräte Kircher in der dritten Generation dafür, daß nie vergessen wird, wie man aus Schafwolle Stoffe weben kann. Es wurde unterrichtet, gebaut und geschrieben, und wer’s nicht glauben will, der kann sich selbst überzeugen. Vor einigen Jahren zog das Werk von Marburg ins Westerwalddorf Driedorf, und dort ausgerechnet in den Schneiderstriesch.

Der Straßenname Schneiderstriesch weist in zweifacher Weise auf Textiles hin: als Triesch, Driesche oder auch Dreesch, wurde früher das Land bezeichnet, das gerade nicht ackerbaulich genutzt war. Schafe weideten darauf.

Drieschlandschaft im Kellerwald

Drieschlandschaft im Kellerwald

Und so wird es sich gewiß einst vor langer langer Zeit einmal zugetragen haben, daß ein tapferer Schneider auf seiner großen Stopfnadel dahergeritten kam, die schönen wolligen Schafe sah und beschloß, hier zu bleiben und zu weben. Geschichte und Geschichten der Weberei, sehr unterhaltsam und ausführlich beim Holzkircher zu finden... Marieta Hiller, Herbst 2013